| 祭り・行事 |

月日 |

開始 |

地区 |

場所 |

主な内容 |

| 嫁入り神事 |

1月上旬 |

9:00 |

立野町 |

八王子山 |

嫁入り神事・どんど火 |

男の神

たいまつと男女藁人形

|

松阪市立野町下出の八王子山で正月明けの日曜日に行われる神事。この神事は男女一対の山の神碑を中心に行われ、男の神には雑木で作った三ツ股を、女の神には同じく雑木で作った二股を供えます。また男の神には「米十分」女の神には「麦十分」と書かれた紙を供えます。

地区の人たちが集まって藁でたいまつと、男を形どった人形、女を形どった人形をつくります。そしてたいまつと人形に火を付け、場を半周して最後には焚かれた大火にたいまつを投入し、男の藁人形と女の藁人形重ねるようにして大火に投入して燃やします。

10年くらい前まではおかゆを炊いて、その中に餅をいれ、その餅を神に供えましたが、今は大火を焚いて、そこで焼いた餅を神に供えます。

男の神に供える「米十分」、女の神には「麦十分」の意味はわからないのですが、米が十分取れるように、麦が十分取れるようにとの願いではないかと言われています。また男の藁人形と女の藁人形重ねるようにして大火に投入するのは、子孫繁栄を願ってのことではないかと言われています。

|

|

| 御火試、粥試神事 |

1月中旬 |

18:00 |

小阿坂町 |

阿射加神社 |

どんど火、かんこ踊り、御火試、粥試 |

かんこ踊り

御火試し・粥試

|

阿射加神社では、毎年1月にどんど火が焚かれかんこ踊りが行われる。また古くから伝わる神事の御火試(おひだめし)・粥試(かゆだめし)が行われる。

御火試神事は月数を書いた樫の木の先端を囲炉裏で焼き、その燃え具合で月毎の天候を占ない、粥試神事は小豆粥釜に竹の筒を入れ、筒に入った小豆や米粒の入れ具合でその年の米の豊作を占うものである。

阿射加神社

住所:松阪市小阿坂町120

TEL:0598-58-1291

|

|

| 初愛宕大祭 |

☆1月24・25日 |

|

愛宕町 |

愛宕山龍泉寺 |

護摩、道具市 |

|

「愛宕さん」でおなじみの愛宕山竜泉寺は真言宗大賢派に属し、本尊は商売繁盛、火防息災等の「愛宕大権現」で京都の愛宕山と並立する全国的にも有名なお寺ある。その昔は蒲生氏郷の祈願所でもあった。この寺の山門は松阪で最も古い建物である。

愛宕市は江戸時代から続いているもので毎年1月24日に開かれ、山伏姿の先達によって護摩が焚かれ、道具や家庭用品を売る店がでる。

愛宕山竜泉寺

住所:松阪市愛宕町1-4

TEL:0598-21-2931

|

|

西黒部町民

たこ揚げ大会 |

1月下旬 |

10:00 |

高須町 |

櫛田川河川敷

グライダー

滑空場 |

たこ揚げ大会 |

|

西黒部町民たこ揚げ大会は西黒部公民館や自治会などでつくる実行委員会が主催し、松阪市高須町の櫛田川河川敷グライダー滑空場で開かれる。平成21年の大会で14回目を数える。

たこは大小さまざまな手作りのもので、形は長方形から鳥やロケットを形どったものがあり、形や絵柄のデザインや揚がり具合などを競う。

たこは風を受けて空に舞い揚がるものや、急に落下するもの、またどうしても揚がらないものもあり、その都度歓声がまき起こる。この日特設テントでは来場者に豚汁や甘酒が振舞われる。

|

|

| よいよい神事 |

☆2月11日 |

10:30 |

和屋町・立田町・朝田町 |

畠田神社他 |

奉納神事 |

|

この神事は豊年祈願、無病息災、厄払いなどを祈願する祭りで松阪市和屋町・立田町・朝田町に600年も前の鎌倉時代から伝わる神事です。

この神事は多気町佐奈から始まったもので、平治2年(1160)1月4日、平時の乱に破れた源義朝が身を寄せていた尾張国野間(現愛知県美浜町)で、入浴中に家人の長田忠致(おさだただむね)に殺害された。その後長田忠致がこの地方に逃げてきており、この時に通った道を清めるためにこの神事が始まったといわれています。

和屋町では畠田神社に地区の人たちが着物、わら草履姿で集まり、酒を酌み交わした後この神事が始まります。畠田神社で祈願したあと、先に幣(へい)つけた笹を持って次の立田町まで疾走します。立田町から次の朝田町まで受け継がれ最後は朝田町の土の宮(式内意非多神社)に奉納されます。この神事は戦時中でも子どもたちを中心として続けられ今日にいたっています。

|

|

| 松尾神社例大祭 |

☆2月11日 |

10:00

|

立野町 |

松尾神社 |

奉納舞い、カラオケ

もちまき |

|

松尾神社の例大祭は毎年2月11日に行われ、400余段の階段を上がった山の頂上にある本殿では、祭礼や地元小学生女児による奉納舞が行われる。

また、神社下の広場では神楽獅子舞が奉納され、歌謡ショーやカラオケ大会、もちまき等が行われる。来場者には酒や甘酒が無料で振舞われる。

松尾神社

住所:松阪市立野町786

TEL:0598-22-1540

|

|

| ごきげんさん |

2月中旬 |

8:00 |

曲町 |

曲町一円 |

厄払い

|

|

松阪市曲町に古くから伝わる伝統行事「ごきげんさん」は、毎年2月22日かそれに近い日曜日に行われます。この行事は天狗と獅子が事前に申込みのあった厄年の家を回り、厄払いをする伝統行事です。

天狗と獅子に扮する人と、獅子の後持ちの3人が1組になって同町の満賀里神社から始まり、町内の長照寺、そして一本松と呼ばれる辻で厄払いをしたあと、厄年の家を回ります。 厄年の家では天狗と獅子が一緒に「ああー ごきげん ごきげん ごきげん」と3回繰り返し厄払いをします。厄払いが終わるとその家から天狗や獅子などに扮する人に酒や肴が振る舞われます。

以前は前厄、本厄、後厄と3年続けて回る家もあって、1日かかったそうです。また以前は最後に獅子頭を刀で斬りつけて厄落としをしたということですが、今は省略されています。今使われている獅子頭にはその当時の刀傷が残っています。

|

|

| どこんのりり |

2月中旬 |

9:00 |

岩内町 |

泉住寺 |

獅子と天狗による

厄落とし

|

|

「どこんのり」は泉住寺(野田周平住職)で五穀豊穣や子孫繁栄を願って行われる伝統神事で、昔、岩内町の八柱神社に住んでいたといわれるイノシシの夫婦の伝説に基づいて行われます。これまでは2月22日に行われていましたが、今は2月第3日曜日に行われます。

その年の当番の世古から42歳の厄男が獅子になり、25歳の厄男が天狗になり、泉住寺の境内で五穀豊穣、子孫繁栄を願って舞います。その後、同町の鏡池の堤に登り、村はずれにある「ギッチョバ(獅子塚)」に向かって大声で呼びかけます。

それが終わると太鼓の音と共に獅子や天狗は町内を廻ります。その音を聞いた地区の人は米、豆などのおひねりを盆にのせ、獅子の口の中に納め五穀豊作の祈とうや厄払いをして奉納します。また、子供のいる家は、子供の頭を獅子にかんでもらい、すこやかな成長を願い、お年寄りは痛む手や頭をかんでもらうと病気が治るといいます。 町内を廻った後、「ギッチョバ(獅子塚)」に行き、そこに祀られた竹を廻りお参りをします。

泉住寺

住所:松阪市岩内町556

TEL:0598-58-2810

|

|

|

ジャンボ

七草粥まつり |

2月中旬 |

9:00 |

柚原町 |

うきさとむら |

七草粥、綱引き、

陶芸教室

|

|

じゃんぼ七草粥祭はうきさとむら運営協議会(西井静男会長)が、町おこしの一環として1989年から開いている恒例の行事です。

七草粥は正月の7日に行われる行事で、正月の間に酒やご馳走で疲れた胃袋や臓器を休めるために、その頃野に出てきた栄養価の高い七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)を粥の中に入れて食べるもので、うきさとむらでは旧暦の1月7日に近い、2月の第3日曜日に行われています。

当日は直径約1メートルの大釜に地元産の七草を入れて炊いた約千人分の七草粥が無料で振舞われます。会場内や会場周辺では獅子舞、陶芸体験、綱引き、ビンゴゲーム、などが行われ、また焼きそばやうどん、ミンチコロッケ、から揚げ、豆腐ぜんざい、綿菓子などが販売されて来場者は思い思いのバザーを楽しみます。最後にまきもちがあり、普段静かなこの“むら”もこの日は大勢の来場客で賑わいます。

うきさとむら

住所:松阪市柚原町1643-7

TEL:0598-35-0201

|

|

| 武四郎まつり |

2月下旬 |

10:00 |

小野江町 |

松浦武四郎

記念館 |

アイヌ古式舞踊 |

アイヌの踊り

しょんがい踊り

|

北海道の名付け親で探検家の松浦武四郎を称える祭りで、松阪市小野江町の松浦武四郎記念館で行われます。平成22年の催しが第15回目。会場には家族連れなど大勢の市民が来場してイベントや物産展・バザーを楽しみます。

この日は開会セレモニーのあと、吹奏楽の演奏、バトントワリング、ソーラン踊りなどが行われます。この催しのメインイベントである北海道の皆さんによるアイヌの古式舞踊は、午前と午後の2回披露されます。また松阪しょんがい音頭保存会の会員とともに来場者が、「武四郎一代記」の音頭に合わせてしょんがい音頭を踊ります。

この日は松浦武四郎記念館は無料開放され、記念館の中ではアイヌ文化体験コーナーとして民芸品の販売、民話の語り部、切り絵コーナーなどが催されれます。

問い合わせ先

松阪市三雲振興局 地域振興課

住所:松阪市曽原町872

電話:0598-56-7905

松浦武四郎記念館

住所:松阪市小野江町383

TEL:0598-56-6847

|

|

| 初午祭 |

3月初午日 |

|

中町 |

岡寺山継松寺

市内一円 |

宝恵駕篭道中行列・厄落とし |

岡寺山継松寺

宝恵駕篭道中行列

|

「岡寺さん」でおなじみの岡寺山継松寺の初午祭礼は、3月の最初の午の日を中心に3日間行われ、厄年の善男善女が厄落としにお参りする。特に19歳の厄の娘さんの晴着姿はまつりに華やかさをそえる。

この日は厄年の人に限らず大勢の参拝客が町や境内を埋めつくす。道筋には名物の厄をはじくとする郷土玩具の「さるはじき」やねじりおこしを売る店をはじめ、多くの露店が並び町全体が活気に包まれる。

平成21年の祭りから宝恵駕篭道中行列が60年ぶりに復活し、祭りに花を添えている。

岡寺山継松寺

住所:松阪市中町1953

TEL:0598-21-0965

|

|

宇気郷

山里のひなまつり |

3月下旬~

4月上旬 |

|

柚原町 |

宇気郷地区

一円 |

ひな飾り・ぜんざい・コーヒ、お茶 |

|

平成20年から始まった 「宇気郷 山里ひなまつり」は宇気郷 山里ひなまつり実行委員会が主催し、三重県や松阪市が後援をして、宇気郷地区市民センターやうきさとむらを始め柚原町一円で行われる。

このひなまつりではそれぞれの家庭や、徳島県勝浦町から宇気郷に寄贈されたひな人形などが、地区内数十ヶ所の民家に飾られています。

またこの期間中にはぜんざいを振る舞う「ひなみせ」や珈琲喫茶、お抹茶倶楽部なども開設されます。素朴な山里のひなまつりをゆったりと楽しめます。

問い合わせ

松阪市宇気郷地区市民センター

TEL:0598-35-0201

うきさとむら

住所:松阪市柚原町1643-7

TEL:0598-35-0201

|

|

| 春季てんてん |

3月下旬 |

13:30 |

飯南町粥見 |

粥見神社 |

浦安の舞・てんてん・もちまき

|

はなかけに子どもたちが

杉葉を投げつけます

|

「てんてん」は松阪市の無形文化財に指定されている、無病息災や五穀豊穣を祈る七百年の伝統がある祭です。春と秋に2回あり、春は大人が、秋は子供たちが演じる。まず神社で祭礼が行われ、巫女姿の小学生女児たちが浦安の舞を披露する。

てんてんを演じる人たちは、祭りの早朝、櫛田川の冷たい水で心身とも清め神事に入る。

てんてんではまず大神様から使わされた「はなかけ(先駆け)」がきつねやひょっとこの面を付けて社の階段から降りてくると、子供たちがいっせいに杉の葉を投げつけいたずらをする。

そのあと天狗が社の階段から降りてくる。天から降りる道中が長いということで階段の途中で草履をはきかえたり、居眠りをする。地上に降り立った天狗が鼻をかんだ紙で頭を触れてもらうと、無病息災と言われている。

祭りの最後にはもちまきが行われ、粥見神社は大勢の見物客で賑わう。

問い合わせ

飯南教育事務所

TEL:0598-32-2300

粥見神社

住所:松阪飯南町粥見2454

TEL:0598-32-3451

|

|

茶王大谷嘉兵衛翁

まつり |

3月下旬 |

10:00 |

飯高町

粟野 |

旧川俣小学校 |

ビンゴゲーム・お餅投げ |

手もみ茶の様子

|

江戸時代後期に生まれ、明治・大正・昭和と茶業の発展に尽くした実業家で、「茶聖」あるいは「茶王」と呼ばれた大谷嘉兵衛翁の功績を偲ぶまつり。主催は茶王・大谷嘉兵衛の会で、22年の催しが9回目。

以前このまつりは松阪市飯高町宮本の嘉兵衛の菩提寺である長楽寺で行われていましたが、現在の旧川俣小学校に場所を移して行われています。

この日は教室に大谷嘉兵衛翁の資料の展示が行われ、午後にはビンゴゲーム、宝探し、餅投げも行われる。

|

|

にしくろべ

健康花見大会 |

4月上旬 |

10:00 |

高須町 |

せせらぎ公園 |

宝探し、演奏、唄、踊り

|

|

にしくろべ健康花見大会は松阪浄化センターの東隣にある「せせらぎ公園」で毎年4月上旬の土曜日に開催される。

西黒部地区の人々によるにしくろべ健康花見大会実行委員会運営で、ちびっ子たちの宝探ししょんがい音頭などの唄や踊りやタオル体操が披露される。

またや貝汁・しるこ・焼き貝のサービス等もあり、家族連れなど多くの人で賑わう。

問い合わせ

西黒部市民センター

TEL 0598-52-0020

|

|

| 東黒部さくらまつり |

4月上旬 |

10:30 |

東黒部町 |

中の川堤防 |

太鼓演奏、各種バザー |

|

東黒部さくらまつりは、地元自治会などの各団体で組織された東黒部さくらまつり実行委員会が主催し、東黒部内を流れる中の川の川岸で隣接する道路を通行止めにして開催される。

この日は中の川の堤や隣接道路上には家族連れなどまつりを楽しむ人たちが多く訪れ、太鼓の演奏や踊り、キッズダンスカラオケなどを楽しむ。

問い合わせ

東黒部市民センター

TEL 0598-59-0001

|

|

| 伊勢山上・飯福田寺開山会式 |

☆4月8日 |

10:30 |

飯福田町 |

伊勢山上 |

開山式、火渡り |

開かれた岩屋本堂

火渡り護摩

|

松阪市飯福田町の伊勢山上・飯福田寺(世木英勝住職)の開山会式は毎年4月8日に行われ、山の安全を祈願します。このような行事はいつから行われているかは分からないが、この山開きは

1300年前から行われています。

飯福田山は標高390m、高低差200m山麓丘陵で、飯福田寺周辺一帯を伊勢山上と呼びます。飯福田寺は大宝元年(701)、修験道の始祖・役行者小角(えんのぎょうじゃおずぬ)の開祖による古刹で真言宗醍醐派に属します。

この日は、三重修験道会の山伏が、半年ぶりに岩屋本堂の扉を開きます。このとき般若心経が唱えられ、山々にはほら貝が鳴り響きますた。

開帳の儀式のあと下山して、薬師堂の前で祈願護摩供養が行われ、また飯福田寺では火渡り護摩供養が行われます。火渡りでは燃やされた火の上を山伏に続き、来場者が素足で渡ります。

飯福田寺

松阪市飯福田町273

TEL 0598-35-0004

|

|

| なめり湖桜祭り |

4月上旬 |

10:00 |

嬉野森本町 |

なめり湖周辺 |

太鼓演奏・ダンス・抽選会 |

|

なめり湖桜まつりはなめり湖の堤防下の広場で毎年4月上旬の土曜日に行われる。

この日は太鼓の演奏、松阪しょんがいソーラン、カラオケお楽しみ抽選会などが催され、また、なめり湖1周ウォーキングやなめり湖の堤防において子供たちの草滑り大会も行われる。

参加者には豚汁が無料で振舞われる。

問い合わせ

中郷地区活性化協議会事務局(中郷公民館内)

TEL 0598-43-2844

|

|

| 嬉野さくらまつり |

4月上旬 |

11:00 |

嬉野中川町 |

中村川さくら堤公園 |

歌謡ショー、獅子神楽、もちまきなど |

|

雲出川の支流中村川の嬉野中川町内にある堤防は「さくら堤公園」と呼ばれ、「中村川桜つづみを育てる会」により整備され桜の名所となっている。

嬉野さくら祭りは、毎年4月の上旬の日曜日に松阪北部商工会青年部主催で開催される。河川敷に設けられた特設ステージでは太鼓の演奏や歌謡ショー、よさこいソーランなどの披露が行われ、堤防の階段が臨時の観客席となる。またビンゴゲームやもちまきなども行われ大勢の人で賑わう。

問い合わせ

松阪北部商工会嬉野支所

住所:松阪市嬉野町1443-7

TEL:0598-42-2524

|

|

|

| 奥香肌湖春まつり |

4月上旬 |

10:00 |

飯高町森 |

奥香肌湖

津本公園 |

ダム巡視体験、あまご釣り、もちまき他 |

|

奥香肌湖春まつりは「松阪の奥座敷」と呼ばれる奥香肌湖畔にある津本公園で毎年行われ、平成21年の開催が第11回目となる。この祭りは奥香肌湖春まつり実行委員会が主催し、奥香肌湖の自然を満喫しながら、蓮ダム水源地域の自然の豊かさ、水の大切さ、ダムの必要性を知ってもらうための催しです。

この日はダム湖を巡視艇で廻るダム巡視体験、ダム湖の特設釣り堀で釣りを楽しむあまご釣り、また特設ステージでは演奏、カラオケ大会、ビンゴゲームなどがあり、最後に餅まきが行われる。

問い合わせ

松阪市飯高振興局森出張所

TEL 0598-45-0001

|

|

| 宣長まつり |

4月上旬 |

10:00 |

殿町 |

松阪城跡 |

クイーン松阪発表他 |

桜の松阪城跡

クイーン松阪の表彰

|

郷土の偉人本居宣長を偲ぶまつりで松阪城跡(松阪公園)一帯で行われる。この日はクイーン松阪の表彰、宣長エッセイの表彰などのセレモニーのあと、しょんがいソーラン、松阪鈴おどり、しょんがいおどりや詩吟、稚児行列などが披露される。

この日は本居宣長記念館、歴史民俗資料館、松阪商人の館が無料公開され、本居宣長に関する講座や茶会も催される。。

問合せ

宣長まつり運営委員会事務局

TEL:26-2822

本居宣長記念館

住所:松阪市殿町1536-7

TEL:0598-21-0312

|

|

天開山泰運寺

会式 |

4月第二日曜 |

10:30 |

飯高町波瀬 |

天開山

泰運寺 |

大般若祈願・

もちまき |

大般若祈願

もちまき

|

天開山泰運寺(てんかいざんたいうんじ)大黒会式は、約200年の歴史があり、毎年4月の第2日曜日に行われます。

泰運寺は「口窄(くちすぼ)さん」として親しまれており、本尊が子安観音で「子授けの寺」として知られています。

会式は家内安全祈願、交通安全祈願、子授け祈願、安産祈願などが行われ、波瀬の地区内を始め、地区外、県外から多くの参拝者があります。

この寺の開山は、今から約270年前の元文5年(1740)に、肥後の僧・泰運了啓が禅可庵を建て子安観音を祀ったもので、宝暦11年(1761)から泰運寺と称するようになりました。

泰運寺にある八角梵鐘は県指定の有形文化財に指定されています。この梵鐘の、八角形の各面には法華教が一巻ずつ、計八巻6万9384文字が陰刻されています。また内面には天開山泰運寺記、寄造者、鋳工、彫刻師らの名前が詳細に刻まれています。この鐘を撞くと法華教読むが如く響きわたるということです。

この日は、午前10時30分より本堂において大般若祈願が行われ、その後もちまきもあります。また参拝者にはぜんざいが無料で振る舞われます。

問い合わせ

松阪市飯高振興局

TEL 0598-46-7121

|

|

白猪山

石尊まつり |

4月中旬 |

10:00 |

飯南町深野 |

白猪山

山頂付近 |

抽選会・もちまき |

|

白猪山(標高819.7m)の山頂付近にある石尊大権現(別名 阿夫利神社)で毎年行われる祭礼。祭りの日には家族連れや学校・公民館関係、山岳会など地元・近隣の人はもとより、遠くからも多くの人が訪れる。

平成20年に行われた石尊まつりは、この祭りが始まってから250回目にあたる。子供から高齢者まで参加者が眺望を楽しみながら弁当を食べたり抽選会、もちまきなどを楽しんだ。

地元の関係者の話によると、この神社で願い事をすると何でも聞いてくれるそうです。

|

|

荒滝不動尊

つつじまつり |

☆4月29日 |

10:00 |

飯高町

赤桶 |

つつじの里荒滝 |

演奏会、抽選会、もちまき |

|

数千株のつつじの名所「つつじの里荒滝」でつつじが咲く4月29日に飯高町赤桶区主催で行われるつつじ祭り。100年以上前から続いている地域の伝統行事。

荒滝不動尊は14~15世紀に伊勢の国司であった北畠氏が峠の安全を祈って安置したのが始まりとされています。明治時代には地元の有志が植えた数千本のゴヨウツツジが咲き乱れるツツジの名所となっています。

荒滝不動尊に家内安全を祈願する紫燈(さいとう)大護摩があり、地元の赤桶やったろ会によるバザーや露店も出て、多くの人でにぎわう。ちびっ子向けのゲームコーナー、アメまき、わたがしなどがある。抽選会では地元特産物が当たり、最後にもちまきも行われる。

駐車場に限りがあり、やや早い目に行った方がよい。

問い合わせ

松阪市飯高振興局地域振興課

TEL:0598-46-7121

つつじの里荒滝

TEL:0598-46-0166

|

|

松阪撫子

どんな花?まつり |

5月中旬 |

|

日野町他 |

ベルタウン

市内中心街 |

振袖道中・コンサート、鈴おどり |

振袖道中

|

「松阪撫子どんな花?まつり」は松阪三珍花の一つ松阪撫子に着目したまつり。市内の中心商店街のおかみさんたちで構成する「ミズ・ネットワーク松阪」が松阪三珍花保存会の協力を得て実施するイベント。平成19年から始まった。

初日には振袖姿の子供から大人まで200人の女性が参加する「なでしこ姫振袖道中」があり、クイーン松阪や宝恵籠も登場する。

ミズ・ネットワーク松阪

TEL:0598-21-1838

|

|

|

松名瀬海水浴場

海開き |

6月下旬 |

11:00 |

松名瀬町 |

松名瀬海水浴場 |

海開き神事 |

|

松名瀬海岸は伊勢湾に面した比較的波静かな遠浅の海岸で、松阪市内唯一の海水浴場として春から夏にかけて海水浴や潮干狩りの人気スポットとなる。

海水浴客の無事を祈る「松名瀬海水浴場海開き」は毎年6月下旬に地元観光協会によって行われる。この日は松名瀬神社宮司による安全祈願の神事が行われ、地元「はまぼうクラブ」による「ハマボウ音頭」が披露され式を盛り上げる。

海開きがすむと松名瀬海岸には本格的な夏が到来し、松阪市内はもとより、市外、県外からも多くの海水浴客が訪れる

海岸の休憩所では食事や貝汁などが食べられ、またシャワー室も完備されている。駐車場は約400台が収容できる。

浦島休憩所:0598-59-1055

|

|

| 水辺のカーニバル |

7月上旬 |

16:00 |

飯南町

粥見 |

リバーサイド茶倉 |

ダンス、演奏会、抽選会 |

|

水辺のカーニバルはリバーサイド茶倉において、地元の人たちによる「水辺のカーニバル実行委員会」の運営で毎年7月上旬に行われる。平成21年の開催が20回目となった。

芝生広場にはテントが張られ、やきそばやフライドポテトなどの食べ物や金魚すくいや射撃などの出店が出る。ステージでは踊りや演奏が繰り広げられ、地元商店街による抽選会も行われ、家族連れなどでにぎわう。

リバーサイド茶倉

松阪市飯南町粥見1084-1

TEL 0598-32-3223

|

|

| みくもの七夕笹かざり |

7月7日 |

18:00 |

甚目町 |

雲出橋付近 |

笹かざり、演奏 |

|

みくもの七夕笹かざりは、松阪市甚目町の雲出川にかかる雲出橋付近の道路を通行止めにして行われる。

この祭りは松阪北部商工会(会員約600名 松村仁造会長)が主催して平成5年から行われているもので、会場には笹かざりを持った子供たちが家族に連れられて続々つめかける。

橋の上のかざり台には地元三雲・嬉野地区の園児を始め、旧松阪や飯南からも持ち寄られた笹かざりが立てられる。

子供たちには寄附されたお菓子が配られ、仮設舞台では演奏が行われる。

松阪北部商工会

松阪市曽原町875-2

TEL:0598-56-2039

|

|

| 虫送りオイヤレ |

7月第二日曜日 |

19:00 |

甚目町 |

甚目町内と

手力男神社 |

虫送り・踊り太鼓 |

|

松阪市の無形文化財に指定されている、松阪市甚目町の虫送り「オイヤレ」は、田植えの後、たいまつを焚いて稲の虫を退治し、人々に付く悪霊を追い払おうとするもので、約300年前の江戸時代の中期から始ました。

戦時中から約20年間中断していたものを昭和40年(1965)に、甚目手力男神社虫送り保存会(大井兵衛会長)が結成され行事が再開されました。

毎年7月の第1日曜日に子供たちだけの虫送りがあり、同第2日曜日に大人の虫送りが行われます。

この日、午後6時半ごろ、たいまつを焚き、行列が今年の当番家を出発します。行列は太鼓や鐘を打ちながら、ほら貝の鳴り響く中、田んぼ沿いの道を進み、途中2ヶ所で踊り太鼓が披露され、手力男神社に到着します。神社では音頭に合わせて一の鳥居の前で太鼓を打ち鳴らし、次いで境内の鳥居の前で太鼓を打ち、最後に拝殿前で勇壮に太鼓が打たれます。

|

|

| 松阪祗園祭り |

7月中旬 |

13:00 |

松阪市 |

市街地一円 |

三社みこし・太鼓演奏 |

|

松阪祗園祭りは宵宮の午後、八雲神社、御厨神社、松阪神社から神輿が繰り出し「チョーサヤ」のかけ声とともに街じゅうを練り歩く「三社みこし」が最大のみもの。

神輿の担ぎ手は一般公募された1300人が務め、女子や外国人も混じる。宵宮の踊り納めは日野町交差点付近で行われる。3社の神輿が激しくぶっつかりあい、揉み合う様は祇園祭の宵宮ののフィナーレにふさわしく、祭りは最高潮に達する。

本日には各町内会から、子供神輿が街に繰り出す。また太鼓の演奏や松阪鈴おどりなどが行われる。

三社みこし世話人会事務局

TEL:0598-21-4666

|

|

| 射和祇園まつり |

7月中旬 |

|

松阪市

射和地内 |

市街地一円 |

子供みこし、大御輿 |

|

射和祇園まつりは元禄時代から続き、400年の伝統を持つ伊佐和神社の神事。2003年に松阪市の、2005年に三重県の無形民俗文化財に指定された。例年地元の人と観光客の1000人以上の人でにぎわう。

射和の街には6つの祭組があり、各組では宵宮の日の朝から幟を立て、屋台を組む。午後子どもたちの小屋台が神社の下の道に勢ぞろい、儀式を済ませたあと街へ繰り出す。夕方、子どもみこしが納まると、若衆が引く大屋台が「イー、ヨー、ソー、ロー」という掛け声と共に夕闇迫る街に繰り出し、祭りは最高潮を迎える。

|

|

| 柿野神社祇園祭 |

7月中旬 |

12:00 |

飯南町横野

|

柿野神社と

町内一円 |

御輿・盆踊り・花火 |

|

柿野神社の祇園祭は7月の中旬の土、日曜日の2日間にわたって行われる。宵宮では打ち上げ仕掛け花火や手踊りが行われ。本日には子供神輿が各地区を練り歩く。

柿野神社は100年程前にいくつかの神社が合祀されたもので、神社の橋本総代の話によると、この頃からこの祭りが始まったとされる。

本日には柿野神社で出発式が行われ、神社管内の上仁柿、下仁柿、横野、深野の各地区でそれぞれの神輿が地区内を練り歩き、子どもたちの元気なかけ声が山あいに響き渡る。

柿野神社 0598-32-3941

|

|

| 納涼鈴の森まつり |

7月下旬 |

16:00 |

外五曲町 |

鈴の森公園 |

ダンス、演奏、手踊り |

|

納涼鈴の森まつりは橋西自治会連合会と橋西公民館主催して毎年7月開催されています。近くの駐車場で行われていた会場を、鈴の森公園芝生広場に場所を変えて、平成2年でで9回目となります。

松江幼稚園・みどり保育園・西保育園園児たちによる「うんとこ よさこいソーラン」があり、西中ブラスバンドの演奏、松阪高校ダンス部によるヒップホップダンス、鈴の森太鼓演奏、フラダンス、しょうがいソーランなどが披露され、午後8ごろから手踊りがあります。

広場の周囲のテントではフランクフルト、かき氷、焼きそば、たこ焼きなどが販売され、また遊びゾーンとして、くじ引きコーナー、輪投げコーナー、つりコーナー、ナーフストライカーなどがあり、子供たちが楽しんでいます。また交通安全・防災・資源分別などの啓発コーナーも設けられます。

会場には地元の人たちを始め多くの市民が参加して祭りを楽しみます。

橋西公民館 0598-26-6510

|

|

| 愛宕山の火祭り |

7月下旬 |

20:00 |

愛宕町 |

愛宕山龍泉寺 |

護摩供養、火渡り |

四方に矢を射ます

火渡り

|

「あたごさん」でおなじみの松阪市愛宕町の愛宕山龍泉寺(岡本祐璋 住職)で、火防・開運招福を祈る「火祭」が行われます。 この祭りは、紫灯護摩供養(さいとうごまくよう)のあと、護摩の焚かれた後の火の上を素足で歩く「火渡り」が行われます。

愛宕山上福院龍泉寺は高野山真言宗の古刹で、本尊の「愛宕大権現」は空海(弘法大師)の作といわれています。またこの寺の山門は松阪市内で最も古い建物です。

この日は三重修験道会(向井朋範会長)の山伏が、ほら貝の鳴り響く中、四方に向かって矢を射る儀式を行ったあと、広場の中央に積まれた護摩に火が付けられます。

そして火が残る木の上を山伏の後に続いて、参加者が素足で歩く、火渡りが始まります。小さい子どもからお年寄りまで、参加者が次々と火の上を渡ります。

この火渡りは火災の防止、無病息災などの効果あるということです。

愛宕山龍泉寺

三重県松阪市愛宕町1-4

TEL 0598-21-2931

|

|

| 嬉野おおきん祭 |

7月下旬 |

17:00 |

嬉野須賀町 |

嬉野振興局前

駐車場 |

御輿・盆踊り・花火 |

|

嬉野おおきん祭は松阪市嬉野地域振興局前駐車場で「おおきん(ありがとう)」をテーマにして行われる。おおきん神輿コンクールや盆踊り、和太鼓演奏、餅まき、抽選会などが開催され、多くの夜店も出て、たくさんの人出でにぎわう。

午後9時からの花火大会では、5分間に約300発の花火が集中的に打ち上げられ、華やかに夜空を彩り、祭のフィナーレを飾る。

嬉野おおきん祭り実行委員会事務局(嬉野振興局内)

0598-48-3804

|

|

| 輪越し |

7月下旬 |

17:00 |

松阪市内 |

松阪神社、八雲神社、御厨神社 |

輪越し神事 |

御厨神社の輪越し

|

『輪越し』は松阪市内の松阪神社、八雲神社、御厨神社の3つの神社で開催される。本来は『水無月の祓い』として6月に行なわれていた夏越しの行事で、紙の人形(ひとがた)に各々の干支を書いたものを持ち、茅で編んだ大きな茅の輪を8の字を画くように3回くぐり、無病息災を祈る神事。

御厨神社では始めに宮司を先頭に氏子代表の人たちが輪越したあと、近所の人たちをはじめ、遠くからもお参りに訪れる。夜にはかがり火が焚かれ、多くの人たちが輪越しをして無病息災を祈る。

|

|

| やたいむら |

7月下旬 |

15:00 |

伊勢寺町 |

松阪農業公園

ベルファーム |

民族芸能

民族料理のバザー |

|

食や歌、踊りを通じて国際交流を楽しむ集い「やたいむら」は、国籍や民族などの壁を越えた地域社会の実現を目指す松阪市多文化共生ネットワークとステップの2団体が主催し、松阪市伊勢寺町の松阪農業公園ベルファームで開かれる。

催しには十数カ国の人々が参加し、それぞれの国の料理や民芸品を屋台で販売し、舞台ではそれぞれの国の民族芸能が披露される。

問い合わせ

松阪市役所人権推進課 0598-53-4017

|

|

| 鵲七夕まつり |

8月上旬 |

16:00 |

小舟町、笠松町、星合町、五主町 |

波氐神社、綿積神社、八雲神社

鵲橋 |

みこし、

織姫彦星再会

|

|

鵲七夕祭りは、星合地区で百数十年前から行われてた祭りを、平成17年から鵲地区全域を対象として行われるようになりました。

波氐(はて)神社に集合した子供たちは、みこしの出発地点である東西の神社に分かれます。東は五主町の綿積神社、西は小舟江町の八雲神社。祭りの主人公の織姫、彦星は鵲小学校の6年生から選ばれます。

波氐神社でお払いを受けた織姫は綿積神社から、彦星は八雲神社からみこしと共に出発します。そして夕暮れが近づく頃、みこしは鵲橋に到着します。橋の両側に立った織姫と彦星は川が渡れず途方にくれます。そこに鵲が飛んできて橋を架け二人は再会することができたという話しです。この祭りでも、織姫と彦星は鵲橋の上でめでたく会うことができ、祭りはクライマックスを迎えます。

|

|

松阪七夕まつり、

鈴の音市 |

8月上旬 |

|

魚町、西町

本町周辺

本町~平生町 |

阪内川魚町橋

~大橋河畔

中心商店街 |

歌、踊り、演奏

鈴おどり、花火

しょんがい音頭

|

七夕まつり

鈴の音市

|

松阪七夕まつりと鈴の音市は同時開催される。

松阪七夕まつりは、阪内川の魚町橋から大橋周辺で行われ、流域の本町、通本町、魚町、紺屋町及び西町の自治会、 その他市民団体等により組織された「松阪七夕まつり実行委員会」により運営される。

阪内川河川敷に設けられた特設舞台では歌、合唱、踊り、演奏などが披露され、河川周辺では松阪しょんがい音頭、松阪鈴おどりなどが行われる。最後には阪内川の水面にナイヤガラ花火が舞い落ち、祭りのフィナーレを飾る。

鈴の音市は本町から平生町までのメインストリート約1.5㌔を歩行者天国にして行われる。地元の名産やリサイクル品販売の出店、輪投げなどのゲームコーナーがあり、和太鼓の演奏や路上ライブなども行われる。

|

|

| うきさとむら夏祭り |

8月上旬 |

|

柚原町 |

うきさとむら |

コンサート・バザー |

|

うきさとむら夏祭り実行委員会・うきさとむら運営協議会(西井静男会長)が、町おこしの一環として行っている恒例の行事。うきさとむら周辺の自然を満喫しながら、夏を楽しんでもらおうと、毎年この時期に開いている。

近くを流れる川の中に設けられた特設舞台では楽器演奏、バンド演奏、歌などが次々と披露される。また浴衣美人には豪華賞品が用意されており、浴衣での来場をお願いしている。

うきさとむら

住所:松阪市柚原町1643-7

TEL:0598-35-0201

|

|

| 四萬六千日 |

☆8月9日 |

19:00 |

中町 |

岡寺山継松寺 |

能・境内ライブ |

|

「岡寺さん」と呼ばれ親しまれている、厄除けの観音でおなじみの岡寺山継松寺で8月9日に四萬六千日(しまんろくせんにち)の行事が行われる。 この日にお参りすると46000回お参りしたのと同じだけ効果があるというもので、境内はお参り客でにぎわう。

夕闇が近づくと参道の両側に明かりが灯り、幻想的な雰囲気がかもし出される。また能や境内ライブが行われ夜店も出る。

コンサート・イベントの問い合わせ

ミズ・ネットワーク松阪

TEL:0598-21-1838(水谷)

岡寺山継松寺

住所:松阪市中町1953

TEL:0598-21-0965

|

|

|

| 西野かんこ踊り |

8月中旬 |

16:00 |

西野町 |

西野公民館

前広場 |

かんこ踊り・盆踊り |

|

西野かんこ踊りは、「子踊り」とも呼ばれ、盆前後の日曜日に行われる。この踊りは和歌山県日高郡日高町にある安珍清姫悲恋物語で知られる道成寺の流れをくむ、古くから伝わる郷土芸能である。

現在松阪市内で行われているかんこ踊りのほとんどは初盆供養踊りであるが、西野の踊りは神事踊りに属するもので、雨乞いや豊年祈願の踊りである。

踊りの輪の中央に大太鼓、その外側に大人の踊り子、さらにその外側に子どもの踊り子、一番外を采(ざい)持ちの大人たちが囲む。

西野かんこ踊り保存会

TEL:0598-58-2948(川口)

|

|

| 猟師のかんこ踊り |

☆8月13日

~15日 |

|

猟師町 |

海念寺及び

町内一円 |

かんこ踊り |

|

猟師のかんこ踊りは今から420年以上前に、先祖の供養と魚の供養のために始まったといわれる。海念寺を振り出しに初盆の家を訪れて踊る。

踊り子は4人で、顔にサラシ布を巻き、頭にシャゴマと呼ぶ花笠を冠る。山形の波を染め抜いた紺のハッピ、紺の手甲・脚半姿で素足で右に左に飛び跳ね、頭をふり、勇壮に踊る。踊り子のまわりでは村人達がうちわ踊りをする。

猟師地区はこの3日間かんこ踊り一色となる

|

|

| 松ヶ崎のかんこ踊り |

☆8月14日

~16日 |

19:00頃 |

松ヶ崎 |

松ヶ崎神社及び

町内一円 |

かんこ踊り |

|

松ヶ崎のかんこ踊りはもともとは民の安穏と豊年豊漁を祈って躍られたものであるが、いつとはなしに盆踊化され、初盆供養踊りとなったといわれている。天正16年(1588)松ヶ島から松阪に城が移されたとき、その石挽きにこの唄が歌われていたとされる。

踊り子は頭に花笠を冠り、顔はサラシで覆う。紺の染め抜きハッピ、白木綿の手甲・脚半・白だすきをかけ素足で勇壮に踊る。かんこのまわりをうちわ踊りの村人が囲み、そのまわりを見物客が囲む。踊りは松ヶ崎神社から始まり初盆の家を3日間に分けて回る。

|

|

新屋庄の

カンコ踊り |

☆8月14日 |

19:00~22:00 |

嬉野

新屋庄町 |

称名寺及び町内 |

かんこ踊り |

|

新屋庄(にわのしょ)のカンコ踊りは、今から230年ほど前にお寺の第4代住職が始めたと伝えられています。称名寺での寺踊りが済むと地区内の初盆の家を踊りまわる。

この踊りは、4人の踊り子が体に黒い衣装を身にまとい、頭には「シャグマ」と呼ばれる黒い鳥の羽根をかぶり、紺のじばんに紺ばっち、紺のてっこう、御絆に身をつけて、歌にあわせてかんこを打ち鳴らしながら踊ります。かんこの周囲にはシデを先端つけた棒を持った大人たちがまわりながら踊る。

称名寺

住所:松阪嬉野新屋庄町

TEL:0598-42-2509

|

|

| 曽原かんこ踊り |

☆8月14日~

15日未明 |

|

曽原町 |

法性寺・西光寺 |

かんこ踊り |

|

曽原かんこ踊りは約250年前に法性寺の建立に際し、農民が先祖の供養で始めた仏事「孟蘭(うら)盆踊り」が起源とされる。

踊り子は小学校5、6年生から高校生まで年齢別に4人1組となり、10組計40人が踊る。踊り子は頭にキジの羽根を表すかぶり物を着け、紺木綿の衣装に御絆を巻き、紺足袋にわらじ履きで、胸のかんこを鳴らしながら、ゆったりとした独特の足さばきを見せる。

地区内の法性寺と西光寺の2つの寺で交代をしながら未明まで踊り続ける。

|

|

| 笠松のかんこ踊り |

☆8月14日~

15日未明 |

|

笠松町 |

松養寺・海雲寺 |

かんこ踊り |

|

笠松のかんこ踊りは亡くなった人の供養と村の安泰を祈って行われる。8月14日の踊りは始め、在所まわりが行われ、本踊りは松養寺と海雲寺で行われる。

踊り手は高校生までの若者が4人1組となり、一番から六番まで6組で構成される。衣装は頭に黒い羽根のかぶとをかぶり、白と紺の横縞の上下、素足で、胸に鞨鼓を吊す。かんこのまわりには浴衣を着た少女たちが扇子とハンカチを振りながら踊る。

|

|

|

| 三雲ええやん祭 |

8月下旬 |

10:00 |

曽原町 |

ハートフルみくもスポーツ文化センター |

太鼓演奏、ライブ

、しょんがい踊り

|

いろいろな屋台が並びます

来場者も参加しての太鼓演奏

|

平成22年から始まった三雲ええやん祭は、十数年前まで三雲地内で行われていた商工会祭りのよさを、今の子供たちにも味合わせたいと、三雲中学校1993年度の卒業生や、カメラ屋を経営する遠藤大輔さんの友人達56人で、ええやん祭実行委員会(遠藤大輔実行委員長)を結成して、祭りに取り組んでいます。

皆から「ええやん」と言われる様な祭りに、そしてしがらみのない三雲全体の祭りにしていきたいということです。また嬉野のおおきん祭りを越える祭りにしていきたいという抱負をもって、始まりました。

祭りでは太鼓演奏、ライブ、よさこい、また幼児園園児達による、すいか割りや盆踊り、子どもから大人まで参加してのしょんがい踊りなど行われます。また会場には焼き鳥、チヂミ、焼きそば、かき氷などの食べ物や輪投げ、金魚すくいなどの屋台も出て、子ども連れの家族などで賑わいます。

|

|

| 山室山ふれあい夏祭り |

8月下旬 |

15:00 |

宝塚町 |

宝塚古墳公園 |

演奏会・ソーラン・鈴おどり

|

|

宝塚古墳は今から約1600年前の五世紀初頭に造られた伊勢地方最大の前方後円墳で、平成11年から史跡整備事業による発掘調査が行われ、平成17年から公園として開園した。

平成20年に再整備が行われ、広くなった宝塚公園で山室山ふれあい祭りが初めて開催された。山室山小学校区の住民の交流を目的として山室山まちづくり会の主催で行われた。

出店やバザー、演奏会やダンスに、21000人を擁する校区に隣の花岡小校区からの参加者もあり、大勢の人たちでにぎわった。

|

|

| 松阪薪能 |

8月下旬 |

18:00 |

殿町 |

松阪公園

野外音楽堂 |

能、狂言、

仕舞、舞囃子 |

|

能は今から650年も前に生まれた現在世界最古の古典演劇で、しかも地謡、衣裳、楽器、舞など当時のまま伝えられてきており、ユネスコの世界無形遺産にも登録されている。

松阪薪能は松阪能楽連盟が主催して、毎年松阪公園の 野外音楽堂(雨天の場合はコミュニティー文化センター)で行われる。舞台の周辺にはかがり火が焚かれ、幽玄な雰囲気の中で、能や狂言、仕舞、舞囃子などが演じられる。

|

|

| 大石八朔祭り |

☆8月31日

~9月1日 |

|

大石町 |

大石不動院 |

太鼓演奏・手踊り・花火 |

|

「大石の不動さん」でおなじみの石勝山大石不動院は、平安時代の弘仁3年(812)弘法大師が開いたと伝えられ、本堂は慶長7年(1602年)松阪城第3代城主・古田重勝により再建された。

八朔祭の「八」は八月の意味、「朔」は1日の意味。もともとは旧暦の8月1日に行われていた。不動院の八朔祭りは約200年前からの伝統行事、夏の終わりに行われる。

8月31日の宵宮には石野木太鼓の奉納演奏、やぐらを囲んでの手踊りなどが行われる。また櫛田川対岸で花火が打ち上げられ、1万人以上の人々でにぎわう。9月1日の本日には参拝者の願いを祈願する「護摩祈祷」やカラオケ大会などが行われる。

大石不動院

住所:松阪大石町4

TEL:0598-34-0180

|

|

| 灯りコンサート |

9月下旬 |

18:30 |

外五曲長 |

松阪市文化財センターはにわ館前広場 |

演奏 |

|

灯りコンサートは、毎年文化財センターはにわ館前広場で開催される。暗闇がせまる会場には、ろうそくの灯りがともり、幻想的な雰囲気の中、演奏が行われる。

このコンサートを主催したのは灯りコンサート実行委員会(久保敦子委員長)で、ハニワづくりをしている仲間たちが主体。ハニワは松阪市の宝であり、文化財センターはにわ館にもハニワが展示されているが、普段なかなか足を運んでもらえない。ここでコンサートを開催して、はにわ館も親しんでもらおうと企画された。

平成20年の催しでは、津軽三味線奏者徳山弦泉きょうだいが、童謡、民謡、歌謡曲など数十曲を演奏した。秋の夜長、澄み切った夜空に津軽三味線の軽快な調べが響き渡った。

松阪市文化財センターはにわ館

TEL 0598-26-7330

|

|

| 粥見の遺跡まつり |

10月中旬 |

13:00 |

飯南町粥見 |

粥見井尻遺跡公園 |

矢じり、土器、まがたま作り・火おこし |

火おこし体験

|

粥見の遺跡まつりは松阪市教育委員会文化財センターの主催で毎年10月下旬に粥見井尻遺跡公園で行われる。平成20年の催しが第2回目。

粥見井尻遺跡は今から1200年も前の日本で最も古い竪穴式住居で、日本最古の土偶も発見されている。

この祭りは子供たちに古代の生活を体験してもらうために催されるもので、土器や石器、まがたま等を作ったり、弓矢や火おこし体験ができる。この祭りにはNPO法人三重自然・文化財保護センターや三重県埋蔵文化財センターが後援をし、子供たちに古代の生活の説明や、体験の指導を行う。参加者は親子連れが多く、地元だけに限らず松阪市内一円から来場する。

(写真は火おこし器による火おこし体験の子供たち)

|

|

| ベルファーム収穫祭 |

10月中旬 |

10:00 |

伊勢寺町 |

ベルファーム |

屋台横町、運動会、宝探し |

|

松阪農業公園ベルファームは「地産地消」や「スローフード」を基調とした消費者への「食育の場」と、植物の生長や作物の収穫などを通し自然のぬくもりを体感する「緑育の場」を提供する農業公園として、2004年4月に開園した。

ベルファームの収穫祭では、栗ごはん・ざいしょ汁・松阪牛ときのこのバーベキューなど、秋の味覚を扱う屋台が並び、恒例の「熊野みかん詰め放題」やベルファームオリジナル運動会「ベルリンピック」、「宝探しゲーム」など催され、家族連れなどでにぎわう。

|

|

| 四五百之森コンサート |

10月中旬 |

17:30 |

殿町 |

松阪神社境内 |

演奏・フラメンコ |

|

松阪神社境内の四五百之森で春季例大祭に合わせて毎年秋に行われるコンサート。主催は松阪神社奉賛会(稲垣京祐会長)で、平成20年の催しが11回目となる。

松阪神社は平安時代には延喜式内社に列せられるなど古い歴史があり、以前は意悲(おい)神社と呼ばれていた。平成8年の式年遷宮を機に松阪神社奉賛会が組織され、神社を盛り上げていこうということで、毎年この時期にコンサートが行われる。

出演者は無料ボランティアで、太鼓演奏、大正琴、ギター、インディアンフルートなどの演奏やフラメンコなどが披露される。境内にはかがり火が焚かれ、大勢の聴衆者は木立の中の演奏を満喫する。

|

|

| 本居宣長墓前祭 |

10月中旬 |

13:30 |

山室町 |

本居宣長奥墓 |

祭礼、もちまき |

|

本居宣長墓前祭は、宣長が生前この地を自らの墓地と定めた、松阪市山室町にある、ちとせの森の奥墓(おくつき)で、山室観光協会(会長は山室町自治会長兼務)が主催して、毎年この時期に開催される。

この催しは国学者・本居宣長の業績を偲ぶために、行われるもので、以前は宣長の命日の11月5日に行われていたが、今は命日に近い日曜日に行われる。

この日奥墓には、多くの地元の人や幼稚園児、また来賓が訪れ、花岡神社の宮司による祭礼があり、祭礼のあと、ふもとの妙楽寺で園児たちの踊りやもちまきが行われる。

|

|

八田城山

いきいきまつり |

10月下旬 |

10:30 |

嬉野八田町 |

八田城跡周辺 |

餅つき大会、子供ゲーム、芋掘り会 |

|

八田城は松阪市嬉野八田町の集落の南側に位置する、標高58mの中世の山城で、城跡は土塁に囲まれた主郭を中心とし、小郭、井戸跡、堀切などが残る。八田城山いきいき祭りは八田城跡のふもとで毎年この時期に行われる

世の中の物質文明が進んでいく中、地区の人々と里山とのつながりもなくなり、城山は孟宗竹で覆われ面影もなくなってしまった。この城山を自然と調和した里山公園として地域の活性化につなげたいとして、平成15年に八田城山公園保全会が結成された。八田地区のボランテァで城山が整備され、平成16年から八田城山いきいきまつりが始まった。

祭りには餅つき大会や物産販売、子どもたちのゲームなどがあり、来場者には炊き込みご飯や城山汁が無料で振る舞われる。

|

|

| 藤之木収穫祭 |

10月下旬 |

10:00 |

藤ノ木町 |

藤之木集落センター広場 |

歌謡ショー・ビンゴゲーム |

|

藤之木収穫祭は藤之木収穫祭実行委員会が主催し、10月下旬の日曜日に松阪市藤之木町の藤之木集落センター広場で行われる。

午前中にはみかん、柿、さつまいもなどの収穫体験があり、午後からは歌謡ショーなどの催しが企画されている。また野菜、くだものなどの農産物の販売や、バザーもあり、来場者には有機米や豚汁が無料でふるまわれる。

まつりの最後はビンゴゲームで総額20数万円の豪華な賞品が当たる。

|

|

| ドングリまつり |

☆11月上旬 |

10:00 |

嬉野権現前町 |

嬉野ふるさと会館前公園 |

火おこし体験、勾玉つくり、土器つくり |

火おこしレース

|

ドングリまつりは松阪市嬉野権現前町の嬉野ふるさと会館前公園で、松阪市教育委員会文化財センターの主催で毎年11月上旬の日曜日に行われる。平成21年の催しが第11回目となる。

この祭りは子供たちに古代の生活を体験してもらうために催されるもので、土器やまがたま、ガラス玉等を作ったり、縄文の編み物や火おこし体験ができる。

また天白遺跡の土器展示や天白遺跡周辺の文化財探訪も行われ、毎年千人以上の参加者が古代の生活に親しむ。

|

|

| 氏郷祭 |

☆11月3日 |

|

松阪市 |

松阪市街地 |

武者行列・サンバパレード |

|

松阪三大祭のひとつ氏郷祭は、松阪城を築城し、松阪の開祖である蒲生氏郷を讃える祭である。武者行列の主役の蒲生氏郷役や冬姫役は一般公募で選ばれる。

武者行列は馬に乗った氏郷、輿に乗った冬姫を中心とし、市民などが扮した多くの武者や腰元が行列につづく。またしょんがい音頭やサンバパレード、太鼓演奏、松阪鈴おどり等も行われ、多くの露天も出て、街は一日中にぎわう。

|

|

|

| 秋季てんてん |

11月下旬 |

|

飯南町

粥見 |

粥見神社 |

天狗舞い、獅子舞

奉納舞い、もちまき |

|

粥見神社は平安時代に創建されたと考えられており、中世の伊勢の国司北畠親房が尊崇してとも伝えられている。

「てんてん」は七百年の伝統がある祭りで、春と秋に2回あり、春は大人が秋は子供たちが演じる。まず神社で祭礼が行われ、巫女姿の女児たちが奉納舞を披露する。

てんてんではまず大神様から使わされた子供たち扮する「はなかけ(先駆け)」がきつねやひょっとこの面を付けて社の階段から降りてくると、他の子供たちがいっせいに杉の葉を投げつけいたずらをする。

そのあと天狗が社の階段から降りてくる。天から降りる道中が長いということで階段の途中で草履をはきかえたり、居眠りをする。地上に降り立った天狗が鼻をかんだ紙で頭を触れてもらうと、無病息災と言われている。

粥見神社

住所:松阪飯南町粥見2454

TEL:0598-32-3451

|

|

| 松阪牛まつり |

11月下旬 |

9:00 |

伊勢寺町 |

松阪郷業公園

ベルファーム |

共進会・松阪肉

試食会・もちまき |

|

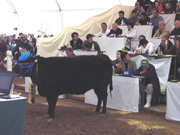

松阪牛まつりは、松阪牛まつり実行委員会が主催して2日間にわたって行われる。松阪肉牛共進会は毎年この時期に、松阪農業公園ベルファームで開催されます。この催しは松阪市、関係市町、三重県などの主催で毎年行われるもので、予選会を勝ち抜いた50頭がこの日ベルファームに集結し、松阪肉牛№1を決める審査に臨む。

午前に審査が行われ、一席、二席、三席、四席が決まる。午後にはこれら50頭の肉牛の競り市が行われ、松阪市内及び周辺の精肉業者に高値で買い取られる。特に一席には毎年一千万円以上の値がつく。

松阪肉の試食会やもちまきなども行われ、この日は終日大勢の来場者でにぎわう。

|

|

| 岡本の火祭り |

☆12月15日 |

18:00 |

岡本町 |

明神社跡 |

火祭り・もちまき |

|

松阪市岡本町の火祭りは町内の明神社跡の山の頂上で行われる。昔、堀坂山に住む大蛇がこの村に出没し村人を呑んだり、危害を加えたとき、村人が松明を焚いて大蛇を退治したとの言い伝えからこの祭が行われている。

山頂の広場の中央に大火を焚き、お神酒と各家から持ち寄った薄くのばし直径30cmもある餅を神前に供え、お神酒を酌み交わす。祭の最後にはこの餅が来場者にまかれ、太鼓の音とともに、火のついた松明をもった地区の人たちが広場の周囲をまわる。

|

|